人物

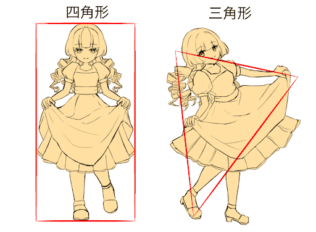

初心者も簡単!棒立ちポーズから動きのあるポーズにする方法

皆さんは、完成したイラストをみた際、何か物足りないような気がすることはありませんか? その原因は、「固まったポーズ」にあるかもしれません。動きのあるポーズの効果と描き方を学んで、より印象的なイラストを目指しましょう! 動きのあるポーズのメリット 動きのあるポーズを描く最大のメリットは、印象に残るイラ…

今回は「目がどんなふうにできているか」構造を解説してから、目を描くときのポイントや、アニメや漫画風イラストのための「目のデフォルメ方法」も紹介するよ。

まずはイラストを描く前に、目がどんなふうにできているのか、構造を見てみよう。

目は上の図のように「球体」になっているから、描く時は「目はまるいもの」ということを常に意識しよう。

イラストを描くときポイントになるパーツは、「上まぶた・下まぶた・まつげ」、目のなかの「瞳孔・虹彩」だよ。

自分の目や、身近な人の目を観察しながら、さっそく描いていこう!

基本的な目の描き方を説明していくから、右目・左目、描きやすいほうで一緒にチャレンジしてね。

まずは描きたい目の大きさをイメージしながら、アタリを取ろうね。

先に「マル」を描いておくと、「目はまるいもの」…と意識しながら描いていけるよ。

描いたマルのなかに「上まぶた」と「下まぶた」を表す線を2本引くよ。

上の図のように、上まぶたと下まぶたの線をくっつけちゃうと、リアルな目になってしまうから、アニメのようなイラスト表現がしたいときは下まぶたの線を短くしてみよう。

実際の目をみてみると、上まぶたの方がまつげが長く、量も多い印象だよね。

これをイラスト表現にするときは、「上まぶた」の線をちょっと太く、はっきり描くといいよ。

目尻に向かって線を太くするのがおすすめ!

上下のまぶたの線が描けたら、次は瞳の部分を描いていくよ。

リアルっぽい目が描きたいときは瞳をまんまるにして、漫画風にしたいときは縦長のまるを描いてみよう。

描いた瞳のまんなかに「瞳孔」を描いてね。

瞳孔の大きさを変えることで、キャラクターの印象も変えることができるよ。

上の図のように、瞳孔を中心にして、そのまわりに「虹彩」の線を入れよう。

パイナップルの断面みたいに、真ん中から広がっていく放射状の線だよ。

つぎは細かい「まつげ」の線を描き込むよ。

上の図のように、上下にちょっとカーブした線を描くと、立体感が出るよ。

上まぶたのまつげは長めに、下まぶたは短めに描くと、バランスがいいよ。

仕上げに、「目はまるいもの」を意識しながら、目の中の影と光を付けて行こう。

瞳の光が当たっている方向に、小さいまるを描いてね。

上まぶたの線の下や目のフチに薄く影を付けて、目をより立体的に丸く見せよう!

ふたえまぶたを描きたいときは、上まぶたの上に細い線で描き込んでみてね。

つり目を描く時は、上まぶたの角度がポイントだよ!

つり目を描くときは、目尻を吊り上げてみよう。

上の図のように、目尻の線を目頭の部分よりつり上げて描き込むと、つり目が強調されるよ。

たれ目を描くときは、目尻を目の真ん中より下げてみてね。

上まぶたがへの字になっているイメージだよ。

目の形だけでもキャラクターの個性を表現できるけど、眉毛の向きも合わせることでさらに喜怒哀楽が表現できるよ!

上の絵のように、眉毛が上向きにつり上がっていると怒ってる表情に見えるね。

眉毛がつり下がってると、泣きそうな悲しんでる表情にできるよ。

他にも眉毛の表現で、目の印象が変わってくるから研究してみよう。

目を均等に描きたいけどうまく描けない時は、描いた片目のレイヤーを選択してから複製を押してみてね。

複製したレイヤーを変換ツールで水平方向に移動して位置を調整すれば、手早くバランスよく両目が描けるよ!

もっと目のイラストがうまくなりたいときは、好きなアニメやイラスト、漫画などを真似して練習してみてね。

みんなも今日教えたポイントを応用して、色んな形の目を観察して練習してみてね!

アタムアカデミーでは、入塾前にイラスト講座を体験できるオンライン無料体験レッスンを行っています。PCで講師とビデオ通話をしながら授業を体験していきます。

オンライン無料体験レッスンはiPadに必要なソフトをインストールし、applepencilを使って授業を行っています。iPadをお持ちでない方は、紙とペンでの体験もできます。

課題や制作した作品は講師とチャットやメールでやりとりをすることで共有を行います。兄弟でのご参加、お友達同士のご参加もOK。

オンラインであっても、対面型の教室と同じように学ぶことができます。

インターネット・カメラ機能のある端末1台

タブレット&タッチペン